“M – Il figlio del secolo” di Joe Wright è una serie difficile: la tematica, il periodo storico, il protagonista. Ma soprattutto, è una serie necessaria. È frustrante, è triste, è profonda, è un monito: quello di non lasciarsi andare alla rassegnazione per permettere all’atto rivoluzionario del cambiamento di ricordarci di essere migliori, sia per noi stessi che per chi ci circonda e per la nostra società.

Una serie difficile anche e soprattutto per chi si è calato nei panni dei personaggi e che ha dovuto imparare ad alternare empatia e disgusto: una sfida che ha richiesto il massimo, come ci ha raccontato Benedetta Cimatti, interprete di Rachele Mussolini. Una donna che è stata, a modo suo, una dittatrice, ricca di sfumature e di emozioni contrastanti anche nel rapporto con il marito, Benito. Benedetta ci ha presi per mano, come ha fatto Joe Wright nel dirigerla, e ci ha accompagnati alla scoperta di un set e di un lavoro attoriale fatto di dedizione, consapevolezza, sensibilità e complicità. Ma anche di tanta musica e umanità, la stessa a cui la serie si rivolge per creare un momento di riflessione forte, dove la speranza non deve mancare. Mai.

Qual è il tuo primo ricordo legato al cinema?

Il mio primo ricordo è quando ho visto “L’ultimo dei Moicani”, un film a cui mio padre è molto legato. Papà allora era proprio in fissa, lo guardava spesso. Ricordo che volevo avvicinarmi a lui, motivo per cui ero curiosa di guardarlo anche io, e che provai a riprodurne una scena che mi era rimasta impressa. Fu la prima volta che riconobbi che mi sarebbe piaciuto diventare un’attrice.

Effettivamente, tutti i miei ricordi legati al cinema sono i film visti con mio padre anche quando mia madre mi sgridava perché dovevo andare a letto. Quei film li guardavo quando lui tornava tardi da lavoro, e poi scappavo in camera davanti allo specchio a riprodurne le scene.

Quale scena riproducevi?

Una scena tristissima, quella in cui la sorella innamorata si butta giù perché il suo amato viene ucciso. Io sul letto provavo a riprodurre questa scena drammaticissima [ride].

“M – Il figlio del secolo” è una produzione storica ma è anche una presa di coscienza del passato che ha ancora risonanza nel presente. Qual è stata la tua prima reazione quando hai letto la sceneggiatura? Avevi già letto il libro di Antonio Scurati prima della produzione?

Quando ho letto la sceneggiatura, la mia prima reazione è stata, “Wow, adesso sono cavoli miei”, nel senso che mi è stata data la possibilità di lavorare con i più grandi e spettava a me tirare fuori il massimo. È stato un misto fra gioia indescrivibile e incontenibile e ansia tremenda di non essere all’altezza. Mi si chiedeva il massimo, e sono molto contenta del lavoro che sono riuscita a fare, ovviamente grazie all’aiuto di tutti.

Il libro di Scurati ho avuto modo di leggerlo durante le riprese ed è stato di grande ispirazione. Il personaggio di Rachele è stato costruito in maniera molto più approfondita nella sceneggiatura grazie al genio di Joe Wright che aveva le idee molto chiare rispetto a lei. Mi ha colpito che a livello di sceneggiatura abbiano scelto una chiave che io definirei “grottesca”, diversa dal libro, che mi ha entusiasmata e stimolata ancora di più. Durante la serie c’è un “gioco” che si ripete, alternando momenti di empatia con i personaggi a momenti di disgusto più totale: in alcune scene ti viene quasi da ridere e poi nella scena successiva vieni preso a schiaffi.

“Durante la serie c’è un ‘gioco”’che si ripete, alternando momenti di empatia con i personaggi a momenti di disgusto più totale”

Joe Wright, infatti, è un regista che nel corso della sua carriera ha saputo dare prova di saper maneggiare la materia storica e letteraria in modo unico. Come è stata l’esperienza sul set diretto da questo regista?

È stata un’esperienza incredibile. A volte, quando me lo chiedono, faccio fatica a trovare le parole. Poi, con le parole è un po’ complicato descrivere le emozioni che vivi, le sensazioni che provi, però è stato un lavoro che mi ha stimolato, che mi ha arricchito personalmente, perché Joe è un genio. La parola “genio” secondo me ultimamente viene utilizzata a sproposito, ma Joe Wright lo è veramente, non si può dire altro. Straordinari sono la cura, la dedizione che ha avuto per tutti i dettagli, il modo in cui ci ha diretto, la sua generosità, pur essendo il numero uno, nel mettere alla portata di tutti le sue competenze, il suo talento, la sua creatività, condividendole per far sì che venisse fuori un’opera collettiva grandiosa, con il lavoro di tutti. Questo mi ha arricchito tantissimo, non solo professionalmente, ma anche umanamente, perché mi sono sentita vista, riconosciuta, diretta, accompagnata ogni volta, anche nei momenti in cui ero titubante, e costantemente motivata a fare meglio.

Quando trovi un regista che ti tiene per mano così, non puoi che essergli grato.

E traspare nell’opera finale. Tu, come accennavi, interpreti Rachele Guidi, la compagna di Mussolini che in lei vedrà sempre un porto sicuro e un’immagine di quei principi famigliari che erano promulgati dal fascismo: che tipo di approccio e di lavoro, soprattutto emotivo immagino, è stato necessario per calarsi nei suoi panni?

Hai detto parole giustissime. Il punto di partenza per me è stato liberarmi dal pregiudizio che potevo avere nei confronti del mio personaggio, da donna a donna. Inevitabilmente ti fai delle domande, ti chiedi “come sia possibile”, e un giudizio ce l’hai rispetto ad uno spaccato di storia così importante e violento; io ho voluto quindi liberarmi da tutto questo e restituirle l’umanità, senza giudicarla e cercando di far emergere le sue fragilità e sfumature. Sono passata da una certa rabbia iniziale ad una grandissima pena nei confronti di questa donna che, come dicevi tu, rappresentava l’ideale di donna dell’epoca: moglie, madre, devota solamente all’ambiente familiare.

È stato un lavoro di immedesimazione molto difficile, perché interpreti un periodo storico sotto alcuni punti vista lontanissimo da noi, ma sotto altri punti di vista neanche così lontano. Anche interpretare una donna realmente esistita è stato molto complicato, cercare di immergermi a pieno nella sua vita. Però, sicuramente la linea che abbiamo deciso di scegliere anche con Luca [Marinelli] ha aiutato tantissimo a creare la dinamica di quotidianità fra me e lui, dell’origine romagnola dei nostri personaggi.

“Inevitabilmente ti fai delle domande, ti chiedi ‘come sia possibile’ e un giudizio ce l’hai rispetto ad uno spaccato di storia così importante e violento”

A questo proposito, la relazione con il Benito Mussolini di Luca Marinelli, appunto, come è stata costruita, visto che è un rapporto, comunque, molto intenso e difficile?

Innanzitutto, ringrazierò in eterno Luca Marinelli perché ha reso tutto molto facile: oltre ad essere un attore strepitoso, costantemente in ascolto, quindi per nulla egoriferito, con una generosità sconfinata, è umanamente una persona splendida. Questo ha aiutato tantissimo nelle scene più toste e concentrate, nella rappresentazione del rapporto malato tra Benito e Rachele che io ho definito “vittima-carnefice”, un rapporto di bisogno patologico. Grazie a Luca, siamo riusciti a portare sul set dei momenti di leggerezza, ritrovando noi stessi anche dopo scene allucinanti. Secondo me, ad un certo punto è venuta fuori anche un po’ di isteria nello scaricare le emozioni: spesso le scene finivano con delle risate, momenti nostri che ricorderò per sempre, momenti di libertà in cui ci dicevamo,

“Menomale che non stiamo vivendo tutto questo”.

Sin dall’inizio, Luca è stato per me una presenza fondamentale che ha reso l’interpretazione molto naturale: da quando abbiamo iniziato a provare, si è creata subito un’intesa, ci siamo ascoltati e seguiti moltissimo, e anche con il dialetto Luca è stato bravissimo. Durante le prove, a proposito, abbiamo anche fatto un lavoro molto fisico, considerando l’importanza della violenza insita nel personaggio che emerge dalla fisicità.

Immagino fosse necessario riservarsi i momenti di leggerezza per ritrovarsi, per staccarsi da quello che si interpretava.

È fondamentale, anche perché è un discorso che molte volte non emerge, pur essendo secondo me la parte più difficile del nostro lavoro, fatto di continue separazioni dal personaggio in cui entri. Se non ti separi, diventa molto rischioso, ci sono infatti vari esempi di attori che sono andati fuori di testa per non essere usciti dai loro personaggi.

Vivere personaggi e situazioni come i nostri potrebbe diventare deleterio, ma per fortuna nel mio caso quando si usciva dal personaggio eravamo io e Luca, e così è nata una grande amicizia e dei momenti di complicità molto belli, cosa che ha aiutato molto.

C’è stato un aspetto di Rachele che hai scoperto e che ti ha particolarmente colpita/sorpresa?

Uno pensa di aver studiato e di sapere tutto della storia, ma poi arriva il momento in cui ti rendi conto della tua ignoranza. Sono grata a questa serie perché mi ha fatto scoprire cose fondamentali. Rispetto al rapporto con lui, lei l’avevo sempre conosciuta come vittima, ma attraverso le dichiarazioni della figlia ho scoperto che lei era “la vera dittatrice di casa”. In particolare, con la figlia Edda, Rachele aveva un rapporto autoritario e anche molto violento, un aspetto che mi ha colpito perché non immaginavo che anche lei “comandasse”. È come se la frustrazione che provava la riversasse in maniera molto violenta sui figli.

La casa forse era l’unico ambiente in cui si sentiva legittimata a dimostrarsi “forte”, come se fosse il suo regno.

Sì, esatto, era l’unico ambiente in cui poteva far emergere la sua dimensione.

“La vera dittatrice di casa”

Un’altra protagonista più o meno silenziosa della serie è l’Italia stessa, che si è fatta ammaliare da Mussolini fino a renderlo il Duce. Come è stato calarsi in quell’ambientazione, in quell’atmosfera tesa e alla disperanza ricerca di un cambiamento/miglioramento?

È stato molto frustrante e triste ripercorrere quel pezzo di storia.

La serie, poi, è chiaramente molto “al maschile”, considerando che tutti i personaggi che ruotano intorno a Mussolini sono uomini, però io mi sono concentrata tanto sull’immagine femminile, tosta da leggere, ed è stato triste riconoscere che non ci vedo una totale differenza rispetto ad adesso. Ovviamente ora abbiamo molte più possibilità e diritti, però di fondo, per quanto riguarda il modo in cui l’immagine femminile viene percepita dall’uomo, non abbiamo fatto questa grande rivoluzione. Ho provato profonda tristezza, ma mai di rassegnazione, anzi piuttosto è stato uno stimolo a pensare che noi donne dovremmo lavorare su un’immagine che sia completamente diversa. Però, quando ripercorri certe dinamiche, non puoi rimanere indifferente.

Speri sia questo il messaggio che il pubblico recepisce alla fine di questa serie?

Me lo auguro. Io mi aspetto che questa serie faccia riflettere.

Non mi aspetto che faccia riflettere elementi più ottusi e meno pensanti, ma quelli che non ne sanno molto e che non hanno mai pensato di poter avere un pensiero diverso. Mi aspetto che la serie venga vista “nella direzione giusta” e che possa suscitare delle riflessioni.

Rispetto all’immagine di donna, spero che la serie insegni che se dentro hai un barlume di speranza e di amor proprio, ci possa essere una tua rivoluzione, anche se interna e personalissima.

La colonna sonora è composta da Tom Rowlands, membro dei The Chemical Brothers: qual è la canzone che useresti per descrivere l’esperienza sul set della serie?

La musica, tra l’altro, è stato un elemento fondamentale per noi sul set, perché Joe Wright metteva canzoni in continuazione, aveva playlist completamente diverse tra loro che alternava. Durante la prima scena che ho girato, sono entrata in chiesa con musica elettronica a palla ed è stato meraviglioso.

Una canzone per descrivere Rachele e l’esperienza sul set… Direi “Metamorphosis One”, di Philip Glass, in cui le note alte come la voce di lei che cerca di farsi sentire vengono calpestate dalle note basse come la voce di lui che la sovrasta. È perfetta per le sue pause, l’assenza e la ripresa di un ritmo che si ripete sempre uguale come se nulla fosse successo, come se nulla possa cambiare davvero.

Qual è l’ultima cosa che hai scoperto di te stessa grazie anche al tuo lavoro?

Ho scoperto di avere una resistenza che non pensavo di avere. Una delle ultime cose che ho realizzato su di me è proprio questa, e non parlo di una resistenza “fisica”, piuttosto della capacità di resistere a quello che ti succede nella vita, alle situazioni più spiacevoli e anche alle crisi personali a cui pensavo di non avere la forza di reagire.

Resistenza e reattività, è questo che ho scoperto in me.

Qual è stato il tuo più grande atto di ribellione fino ad ora?

Forse il mio più grande atto di ribellione è stato smettere di fingere di essere una persona che non ero. Mi sono resa conto che per tanti anni, sulla base di delusioni e della paura di non avere quella resistenza e reattività di cui parlavamo prima, mi ero costruita una sorta di comfort zone in dovevo fare le cose in un certo modo e tutto doveva andare in un certo modo. Però quella non era la realtà. Quindi, la mia più grande ribellione è stata quella di dire: “No, ora devo mettermi in gioco per quella che sono, senza aver paura di far emergere dei lati di me che non sono così perfetti e belli e magari a tante persone non piaceranno.

‘Sti cavoli, devo piacermi io.

Quindi, che cosa significa per te sentirti a tuo agio nella tua pelle?

Sentirmi a mio agio nella mia pelle significa soprattutto prendere consapevolezza della mia sensibilità, senza vergognarmi dei miei momenti di fragilità e non aver paura di queste fragilità. Collego la pelle alla sensibilità, alla fragilità che però non deve spaventare.

Qual è la tua isola felice?

Ne ho tante di isole felici, fortunatamente. Al momento, è il rapporto personale che ho costruito con il mio compagno dopo tanti anni di solitudine e di paura di mettersi in un rapporto.

Quello che ci fanno passare poi non è da poco, inculcandoci l’idea che se la donna non ha di fianco un uomo non è realizzata, non ce la può fare. Io sono arrivata alla consapevolezza che so stare benissimo al mondo da sola e che non è che ho bisogno della persona che ho di fianco, ma la scelgo ogni giorno, perché aumenta il mio benessere. La mia isola felice è la condizione di sentirmi bene da sola, ma di sentirmi ancora meglio grazie ad un rapporto che mi fa stare in un certo modo come donna, che mi rispecchia.

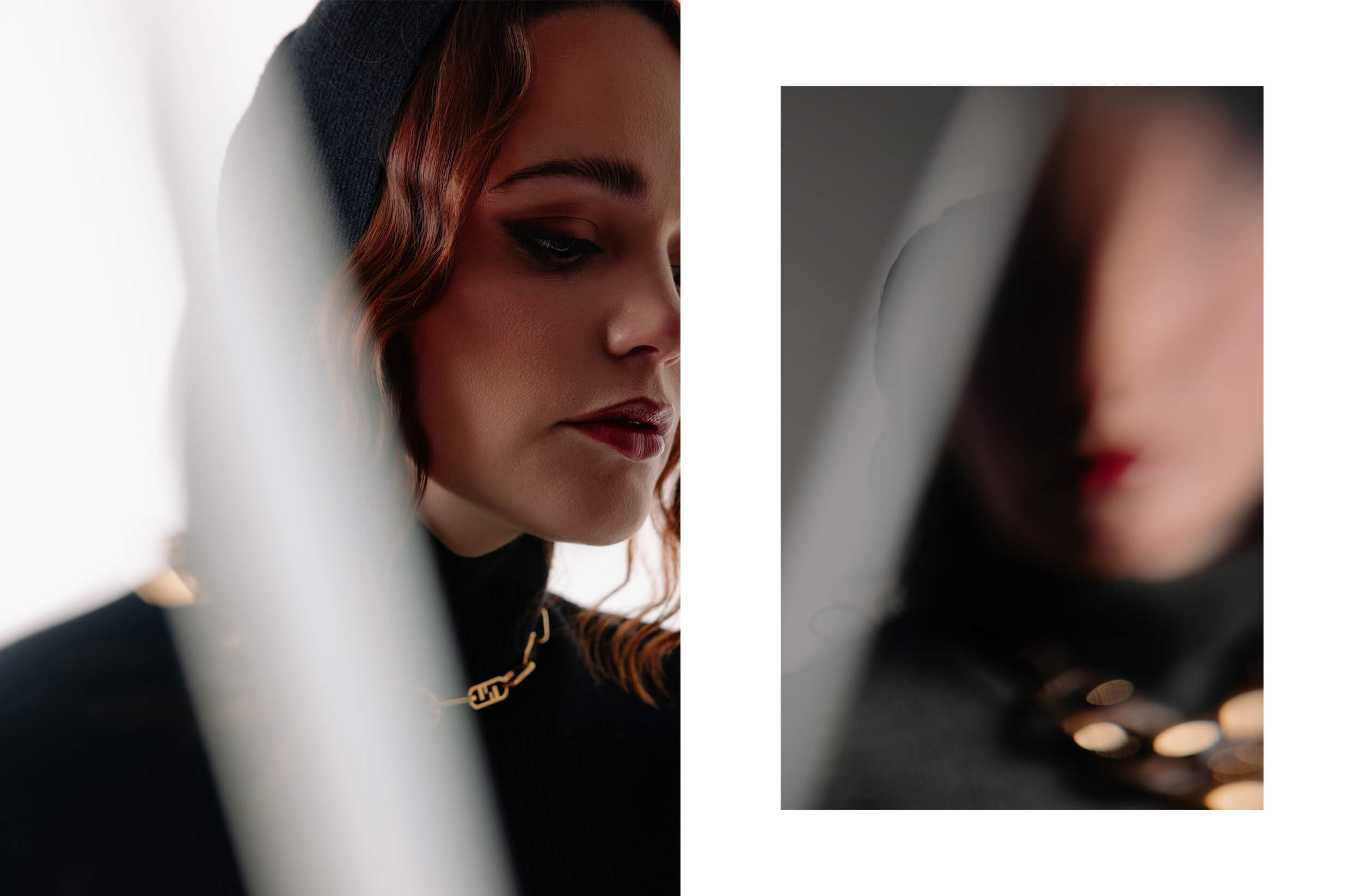

Photos by Johnny Carrano.

Hair & Makeup by Micaela Ingrassia.

Thanks to Amendola Comunicazione.

Total Look: Fendi.