Con la prima di “King Ivory” al Festival del Cinema di Venezia, James Badge Dale torna sulla scena del cinema indipendente con una performance cruda e potente. Grazie alla sua versatilità e alla profonda connessione con i suoi ruoli, James si è costruito una reputazione scegliendo progetti che lo mettono alla prova sia artisticamente che personalmente. Durante la nostra chiacchierata, riflette sul processo di dare vita a Layne West, un agente delle forze dell’ordine coinvolto nel teso mondo del traffico di fentanyl, e sottolinea l’importanza della collaborazione, il peso della narrazione e come le sue esperienze di vita abbiano influenzato il suo approccio al personaggio. Con onestà e introspezione, James condivide i suoi pensieri sull’impegno emotivo della recitazione, sullo stato della crisi degli oppioidi negli Stati Uniti e sul delicato equilibrio tra istinto e preparazione, riflettendo anche sull’impatto del film e sulle lezioni che gli ha lasciato, sia come attore che come persona.

Qual è il tuo primo ricordo legato al cinema?

La volta in cui mia madre mi ha portato al cinema a vedere “Il ritorno dello Jedi”. Avevo quattro anni e ricordo di essere rimasto sconvolto: sai, era l’inizio degli anni ’80 a New York City, e quella esperienza di stare seduto in una sala cinematografica mi sembrava qualcosa di immenso. Ricordo che mia madre aveva paura che mi spaventassi in certi momenti del film e cercava di coprirmi gli occhi, ma io le strappavo via le mani dal viso perché volevo guardare.

Il cinema è un luogo speciale, non c’è niente di simile.

Parlando del tuo personaggio in “King Ivory”, Layne West: cosa ti ha attratto di questo ruolo?

A volte non è il ruolo, a volte è l’insieme. È il regista, sono le persone con cui lavori. In questo caso, sono stato colpito dalla scrittura di John Swab. Mi piace fare film indipendenti, amo la libertà creativa che si ha in questo genere di produzioni, mi piace correre rischi, scommettere, perché la maggior parte delle volte questi film nessuno li vede, ma ogni tanto c’è qualcuno che li vede e finisci ai festival del cinema, dove il pubblico ti guarda e incontri altri registi. Sai, quando fai film indipendenti giochi tutto, vivi e muori con il tuo lavoro, a differenza di quando fai lavori corporate.

Quindi, per “King Ivory” sono state le persone a convincermi.

Il tuo personaggio affronta pressioni intense nel film. Come hai lavorato per trasmettere quella tensione sullo schermo?

Ho visto il film per la prima volta ieri sera – che esperienza assurda. Spesso mentre stai girando non sai cosa ne verrà fuori, e ieri sono rimasto molto colpito, il film era intenso, una pentola a pressione, una caldaia, e sono rimasto affascinato dal lavoro di tutti, da John Swab e dalla nostra squadra di produzione che ha costruito questa tensione di cui parli anche tu, e tutti eravamo sulla stessa lunghezza d’onda, stavamo tutti suonando le stesse note.

A volte fare film è come suonare in un’orchestra.

Sì! Fare film è un processo collaborativo: se scrivi una sceneggiatura e sei il regista, mi stai dando queste pagine di storia che io passo attraverso il mio filtro personale, ma poi le restituisco a te e tu ne fai quello che vuoi. Per rispondere alla tua domanda, devi personalizzare il lavoro quando fai cinema. Io ti do qualcosa, ma il mio filtro è il mio e il tuo filtro è il tuo e tutti hanno un filtro diverso, quindi ciò che io ti restituisco è personale, e questo è ciò che è successo anche in questo film. Tutti avevamo un personale punto di vista che abbiamo condiviso.

Il film si basa su una ricerca approfondita che coinvolge forze dell’ordine dell’Oklahoma e membri di gang criminali. In che modo questo punto di partenza realistico ha influenzato il tuo approccio al personaggio?

John è di Tulsa, Oklahoma, e ha una lunga storia lì e conosce molte persone. Ha vissuto molte esperienze nella sua vita, e molte persone volevano aiutarlo, quindi, abbiamo avuto accesso a tutti. Anch’io ho una storia personale, ne ho passate tante, ho viaggiato e girato film per 20 anni, ho conosciuto molte persone, ho fatto la mia gavetta. Sai, ognuno di noi ha i propri talenti e i propri strumenti, e noi li mescoliamo tutti insieme quando eravamo sul set, e così io ero lì seduto con i maestri e parlavo con i gangster.

C’è una linea sottile tra la preparazione tramite ricerca e l’iper-intellettualizzazione, mi spiego?

Alcuni, per altri film, mi hanno chiesto di smettere di intellettualizzare, dicendomi: “Ehi amico, mi fido di te. Ora voglio che tu vada avanti con quello che hai. Non devi più pensare, devi uscire dalla tua testa“. Quindi, girando “King Ivory”, avendo tutti questi elementi diversi uniti sul set, eravamo un po’ come una band che inizia a suonare insieme, come dicevi anche tu, ascoltandosi a vicenda e creando arte.

Hai avuto interazioni dirette con le forze dell’ordine o con persone coinvolte in casi simili per prepararti al ruolo?

Sì, ma oltre quello, ho vissuto una vita intera a contatto con questo genere di casi. Ho passato molto tempo con ufficiali narcotici e persone coinvolte in generale. Per questo film, la squadra SWAT di Tulsa con cui uscivamo portava un altro elemento di realtà, e ciò che mi colpisce, avendo girato molti film di guerra e preso parte a molti progetti in cui le circostanze erano estreme, è il livello di quello che gli anglofoni chiamano “gallows humor”, che è l’atteggiamento di chi “ride in faccia alla morte”. Lì fuori è dura, ma grazie all’istinto di sopravvivenza, quella cosa dentro di te che si attiva per non farti sprofondare nell’oscurità, sorridi e vai avanti. Questo discorso si ricollega anche a “King Ivory”, anche se in merito a quella storia nello specifico, man mano che l’oscurità inizia ad avanzare, non c’è più niente di divertente.

Ma a che punto non c’è più niente di divertente?

“Ma a che punto non c’è più niente di divertente?”

Già, anche perché il traffico di fentanyl è ancora oggi un problema importante negli Stati Uniti. Come speri che “King Ivory” possa influenzare il dibattito su questa crisi?

Sono uscito dal cinema ieri sera pensando a mio figlio.

Ho un figlio di due anni e mezzo e un altro bambino in arrivo. E negli Stati Uniti in questo momento è oltre il livello di crisi, e qui non parliamo solo di fentanyl, ma anche di salute mentale. Quindi, sono preoccupato per i miei figli. Inoltre, io stesso ho avuto un’infanzia impegnativa: non sono stato un figlio facile per i miei genitori, quindi il film mi ha riportato alla mente anche faccende personali. Interpreto un poliziotto, ma anche e soprattutto un essere umano, e quello che spero è che il film venga proiettato al cinema com’è successo ieri sera e che le persone si siedano in sala e non solo lo guardino, ma sentano anche una stretta allo stomaco, perché il nostro film è un pugno allo stomaco. Guardandolo ieri sera, ho provato sentimenti di malessere per quanto tutto fosse realistico, spaventoso e tragico.

Sono così orgoglioso delle persone con cui ho lavorato per portare avanti questo progetto, penso che sia un film importante, sebbene ognuno possa avere la propria opinione; a me non importa se alla fine il film piacerà o meno, piuttosto mi importa che stimoli emozioni negli spettatori. Ecco, la cosa peggiore che puoi dirmi è che è un film “nella media” – voglio che tu senta qualcosa, e se provi qualcosa, anche odio, anche se il film non ti piace, io ho fatto il mio lavoro. Il mio lavoro è far scaturire qualcosa dentro di te e spero che ci siamo riusciti.

Direi di sì. Cosa hai imparato lavorando su “King Ivory” che porterai nei tuoi prossimi progetti e anche nella tua vita?

Fare cinema è un’esperienza unica, che prende un pezzo di te, a seconda di quanto dai. Ovviamente non posso parlare per tutti, posso solo parlare per me. Forse io prendo il mio lavoro troppo sul serio a volte, anche se mi sforzo di non farlo, ma lascio un pezzo di me là fuori ogni volta che faccio un film. E ogni ruolo è propedeutico del prossimo che interpreterai, perché dopo aver terminato le riprese, non sei più la stessa persona.

Tra le lezioni che ho imparato questa volta, c’è il valore della vulnerabilità, insieme all’approccio “laterale”. Se pensi costantemente, “Sto interpretando il poliziotto”, ad esempio, finisci in trappola, se pensi che stai interpretando un duro, sei in trappola. La domanda, invece, che cerco di pormi quando mi preparo per un ruolo è: “Da quale angolazione posso affrontare questo ruolo con qualcosa di mio, di personale?”.

Per “King Ivory” ho dovuto lavorare sulla vulnerabilità, e sto cercando di essere una persona più vulnerabile anche nella mia vita privata, nelle mie interazioni quotidiane con la mia famiglia.

Quando reciti, appunto, interpreti molti ruoli e impari a conoscere meglio te stesso da progetto a progetto, esplorando le tante sfaccettature che hai. Qual è l’ultima cosa che hai scoperto su di te attraverso il tuo lavoro?

Sai, nel corso di questo tipo di carriera, arrivi ad un certo punto in cui inizi a divertirti di più, dopo un periodo iniziale in cui ti senti un po’ spaventato. Certo, la paura resta sempre, ma ora mi piace, adoro quello che facciamo, adoro camminare sul filo del rasoio, adoro presentarmi al lavoro e scoprire cosa hai portato con te. Quando sei un giovane attore, però, può fare molta paura, perché è spaventoso quando qualcuno accende una telecamera e ti chiede di comportarti “come una persona normale”.

Intendi quando fai un’audizione?

Le audizioni sono un’esperienza a sé. In realtà, fare audizioni è diverso adesso, perché non avviene più in presenza, ma facciamo video con i cellulari e li inviamo, il che elimina quell’aspetto intimo del provino. Quando fai un’audizione, capisci che in realtà il cinema non riguarda te, ma riguarda le altre persone, quindi smetti di preoccuparti per te stesso.

È davvero una bella sensazione smettere di preoccuparsi per sé stessi.

È allora che trovi il metodo di lavoro che funziona per te e lavori con persone con cui ti piace lavorare. Ma devi fare molto lavoro preliminare per arrivare al punto in cui puoi effettivamente lasciarti andare, divertirti e stare nel personaggio. È questo il punto in cui mi trovo e mi sento bene adesso.

Tendi di solito ad essere più istintivo o razionale quando ti prepari e interpreti un nuovo personaggio?

È un mix.

La preparazione è tutto per me, ed è razionalità, è un lavoro da fare a tavolino, come si suol dire. A teatro ci sediamo tutti insieme e parliamo della sceneggiatura. In realtà, nei film non si fa molto lavoro di questo tipo, ma in teatro passi una o due settimane a fare questa preparazione e poi ti alzi in piedi e vai in scena. È in quel momento che entra in gioco l’istinto. Quindi, nei film, io analizzo le cose più volte, leggo la sceneggiatura ogni giorno, più volte, imparo i dialoghi, assorbo tutto, perché un film è musica e ho bisogno di sapere dove siamo e chiedermi: “Che note sto suonando?”, perché se suono una canzone diversa, niente si armonizzerà.

Per usare un’altra metafora, è come se fossimo pirati nell’oceano: l’attore-pirata vede una nave all’orizzonte, che rappresenta il personaggio e il film; il tempo passa, e l’attore-pirata si avvicina sempre di più alla nave e come tutti i pirati ha queste corde con dei ganci, e guarda la nave e quando si crea una “relazione”, lancia quel gancio, si aggrappa alla nave e la avvicina, creando “personalizzazione” e al contempo tagliando fuori parti di sé stesso. Se sei un attore-pirata, devi fidarti, devi vivertela, devi convincerti di incarnare un essere umano completo e devi sapere cosa afferrare. Quindi, l’attore-pirata tira questa barca verso di sé, ci salta sopra e prende i vestiti di tutti i passeggeri, sperando che sopravvivano. In questa storia, tutti sopravvivono: tutti siamo sulla barca, ci mettiamo quei vestiti e poi navighiamo attraverso l’oceano. Sai, quando gli spettatori pensano che io sia quel personaggio, in realtà sono solo me stesso: capisci, questo è recitare.

E questa è la mia storia degli attori-pirati [ride].

“E questa è la mia storia degli attori-pirati”

Qual è l’ultimo film o serie TV che hai visto e che ti è rimasto nel cuore?

“Industry”. È una serie britannica che mi sta piacendo molto, soprattutto per la recitazione. Poi ho appena visto la terza stagione di “The Bear”, fantastica. Sai, le serie TV di oggi sono una forma narrativa più lunga, e mi piacciono molto rispetto a quelle di dieci anni fa.

Sì, perché sono praticamente film.

Esattamente, ora la gente si mette in gioco.

Anche “Shogun” mi è piaciuto molto. Ad ogni modo, forse non guardo tanti film come vorrei, ed è un peccato, perché in quanto attore vuoi vedere cosa fanno gli altri, vuoi conoscere il lavoro degli altri. Spesso io guardo le cose perché sono curioso di come sono state messe in piedi, di come funziona il design dei set. Film e serie TV sono un processo collaborativo, ci sono molte persone che ci lavorano. Ecco, tornando “King Ivory”, sono davvero orgoglioso di noi e del nostro lavoro.

Cosa significa per te sentirti a tuo agio nella tua pelle?

Questa è la domanda della vita, vero?

Onestamente non lo so. Sto ancora cercando di sentirmi a mio agio nella mia pelle, penso che sia così per tutti, anche i nostri personaggi. Alcuni giorni ci riesco, altri no.

Sto cercando di essere più gentile con me stesso, sai? Ma capire che sei “abbastanza” è un traguardo difficile da raggiungere, e penso che il pericolo e la trappola consista nel cercare di usare altre cose per colmare quel vuoto che senti dentro. La vita non è facile e la salute mentale è fondamentale. Mi sto rendendo conto che se penso meno a me stesso e più agli altri, mi sento più a mio agio.

Che meraviglia è quando non sei preoccupato per te stesso. E ti torna indietro, l’altruismo: se aiuti qualcun altro, qualcun altro ti aiuterà.

“Che meraviglia è quando non sei preoccupato per te stesso”.

Qual è la tua isola felice?

Non voglio che nessuno sappia qual è la mia isola felice, perché poi ci verrebbero tutti [ride].

Spero che tutti abbiate un posto del cuore, e se non lo avete, andate a cercarlo. Potrebbe essere ovunque, potrebbe essere dentro di voi, potrebbe essere da qualche parte là fuori.

Io per esempio amo stare all’aperto, amo l’energia, la quieta energia di trovarmi da solo nella natura, nell’oceano, ma amo anche l’energia di quando sono a New York. Amo l’energia delle persone, amo viaggiare, e amo trovarmi qui. Amo conoscere altre culture. Sono grato per il tempo che passo lontano da casa, perché mi arricchisce: ascolto e accumulo tasselli da portare al puzzle della mia comunità.

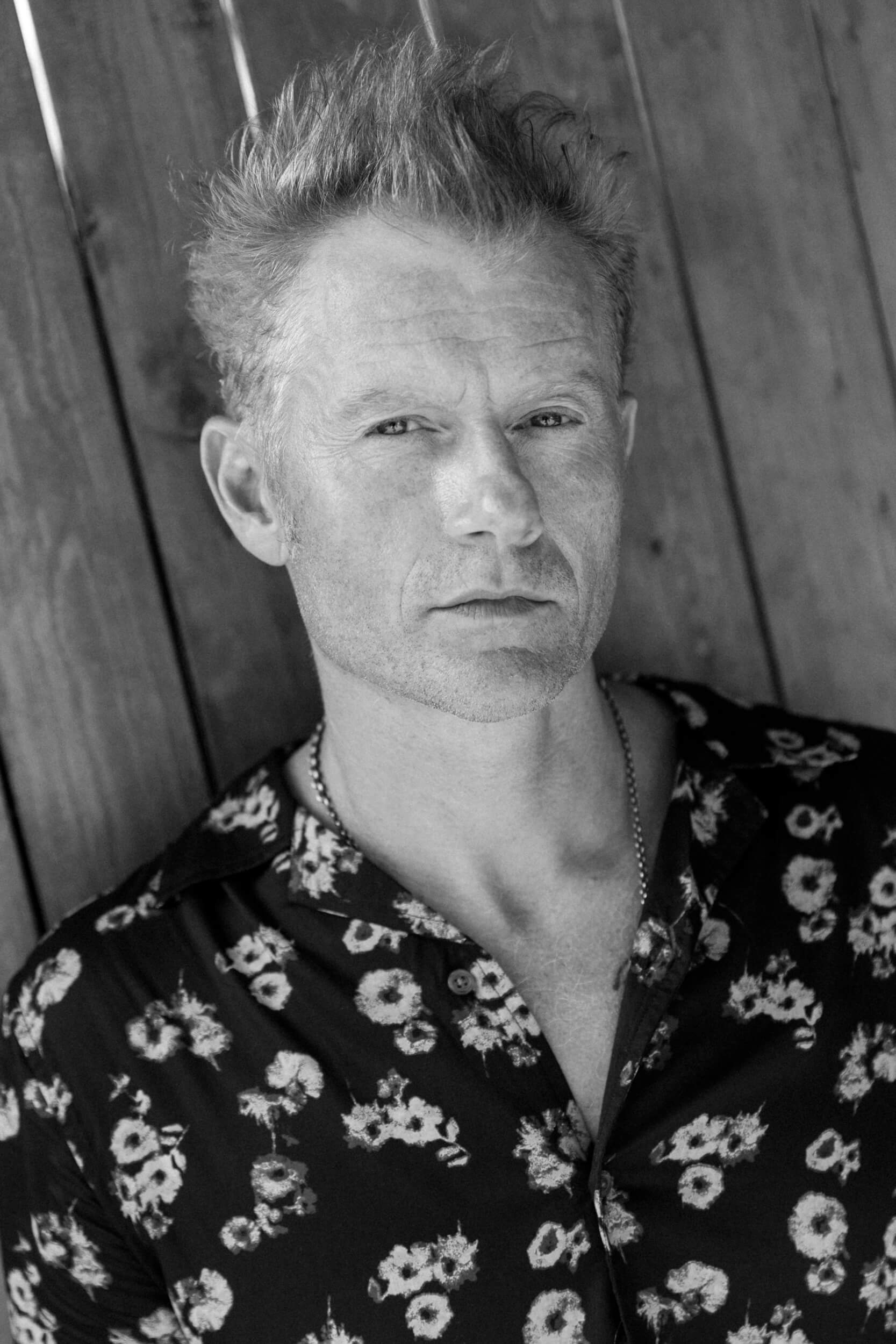

Photos by Luca Ortolani.